2016年1月,兰州与西宁之间的高家湾隧道处发生巨型滑坡灾害,滑坡长940米,宽600-992米,厚度约100米,总量达到9.32×107m3,导致隧道严重变形。

灾害发生后,全国约200多位地质专家前去勘察定性,最后专家们一致给出的结论是“隧道改道”。但是,隧道改道的成本却高的吓人。

我校地质科学与矿产资源学院教授孟兴民得知此事后,立即赶往现场查看,滑坡的复杂程度是这位“久经沙场”的地质专家都不曾遇到过的,“看完我整个人就糊涂了”。

接下来,每天白天往现场跑,晚上做梦还在“治理滑坡”,这样的状况持续了两三个月,通过对野外现象的不断总结和思考,孟兴民终于在隧道不改道的前提下解决了该难题。

滑坡灾害“四连问”

其实每一次滑坡灾害发生后,都有四个问题需要专业人员在最短的时间内斩钉截铁地回答:

这个滑坡还滑不滑了?

滑坡下游的群众需不需要疏散?

可不可以通临时公路?

该滑坡能不能治理?

“这四个问题的回答绝不能含含糊糊,领导不是专门从事灾害专业的,老百姓也不懂,国家养着我们科研人员就是在这种关键时候发挥作用的,我们必须要通过监测、堪察、分析判断,得出有十足把握的结论报告给省委省政府,这是要负责任的,但这个责任我们必须负”,孟兴民说道。

在甘肃省气象部门发布的《甘肃省2018年夏季气候概况》中显示:“今年夏季,甘肃降水量303.5毫米,偏多43%,为1961年以来最多”。连绵不绝的雨水使素有“十年九旱”“干燥少雨”等标签的甘肃似“江南水乡”,这在带来绿意葱葱的同时也催生了天灾频频。

乘冲锋舟赶往监测点(舟曲南峪)

2018年7月12日上午8时,甘南州舟曲县南峪乡江顶崖发生大型滑坡地质灾害,该滑坡长680米,宽210米,厚度约35米,总量达到500万立方米,大量坡积物顺缓坡阻断大部分白龙江河谷,导致滑坡上游水位上升,淹没了部分村庄和道路。如果该滑坡继续滑动,完全堵断白龙江,形成堰塞湖,将对上游舟曲县城和下游陇南市等地造成更大威胁。

险情讯息传来,孟兴民急忙开始准备,通知团队,装载设备,以最快的速度、作为第一组到达的专家,赶赴到了灾害现场,“中间有一段路被冲毁了,我们绕路走的,到达已是14日凌晨1点多”。

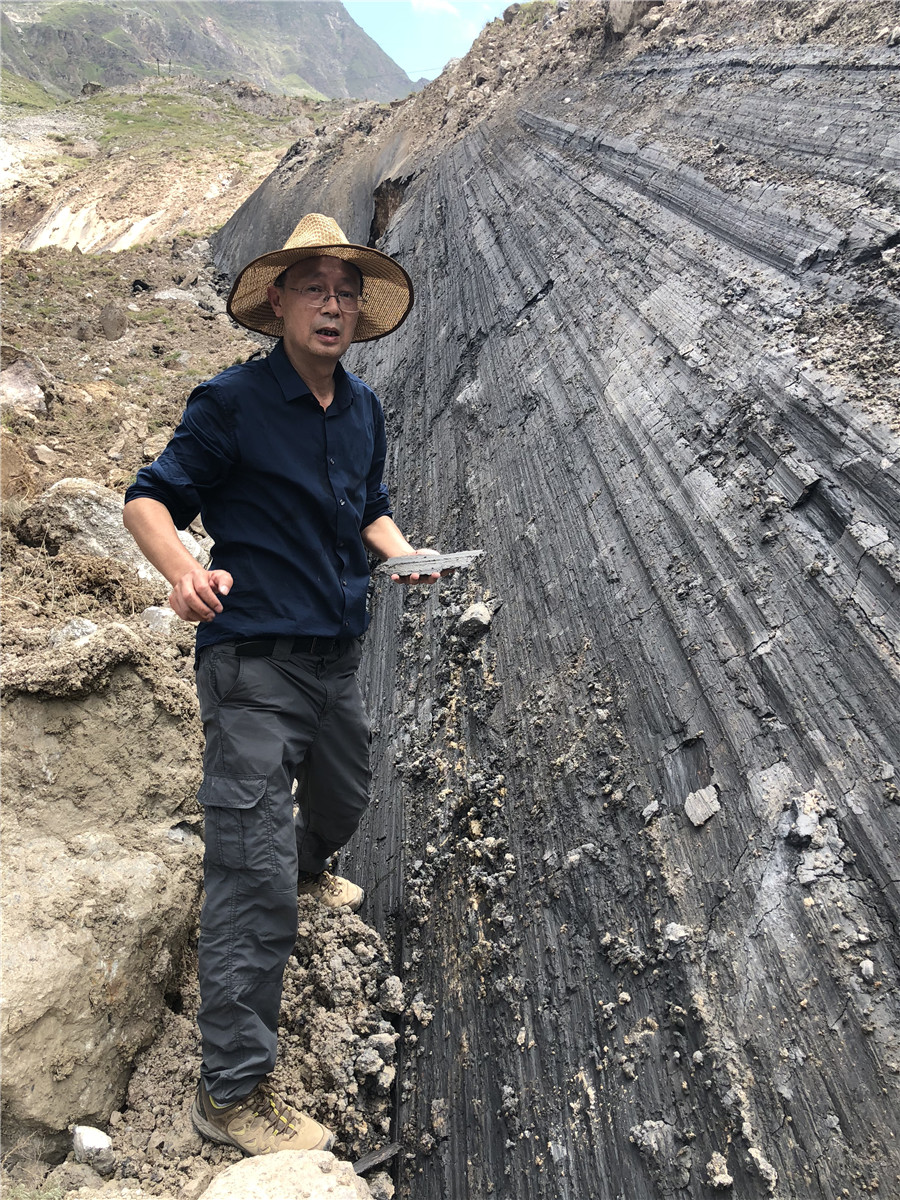

晚上雨中监测(舟曲南峪)

瓢泼大雨下个不停,坡体上碎石累累、裂缝纵横,坡体存在随时塌陷的风险,在其他专家一致认为“此时上坡很危险”的时候,孟兴民扛着30多斤的三维地下成像仪坚持爬上了坡,“孟老师爬山一贯都很快,我们年轻小伙子都追不上他,这次也不例外。坡那么滑,他连滚带爬地就上去了,他着急嘛”,孟兴民团队的青年教师陈冠说道。执意上坡,孟兴民主要是为了查看滑动面,“这次的滑动面很特别,是发黑的,跟以往见过的都不太一样”,陈冠进一步解释。

滑动面发黑,就意味着坡体里面存在某种高温物质,或者滑坡的发生性质跟往常的不太一样,“发生性质的不同会导致后面的治理措施完全不同,所以这个鉴定必须要准确”。

孟兴民用三维地下成像仪给坡体做了个“CT检查”,“用它能探测出滑坡下面是什么样、滑动面在什么位置”,但它的安装使用有着十足的风险:“我们需要把它安装在滑坡体上,还要纵横交错布很多线,当时滑坡还存在局部变形,而且也存在滑坡复活的可能性,万一滑坡动了,人又刚好在坡上安装或者监测,那就完蛋了”。

万幸的是,一切都安然度过。

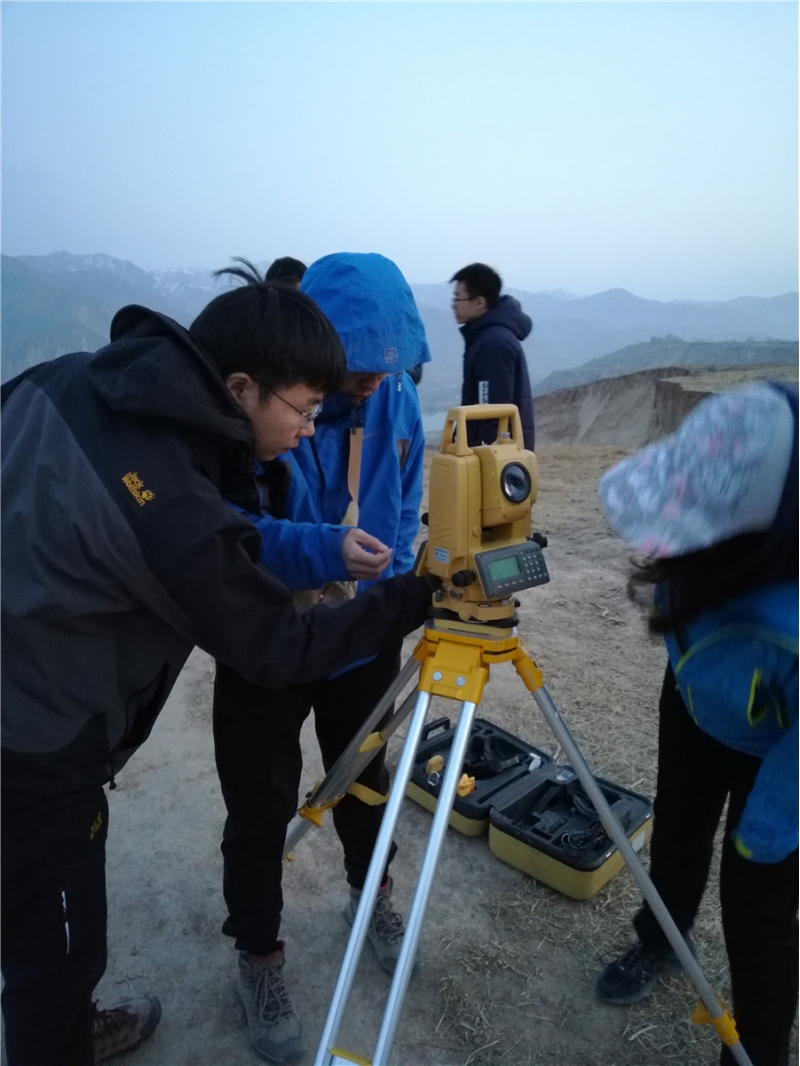

滑坡体勘探设计(舟曲南峪)

孟兴民确定了滑坡的性质,也得出了“这个滑坡可以治理”的结论,“这样就回答了第四个问题”。在后续的治理中,孟兴民与其他专家一起提出了用钢筋混凝土抗滑桩把滑坡“钉住”的设计思路,“这个设计思路也通过了,剩下的就是由地质环境监测院拿出设计方案,然后具体操作”。

尽管如此,还有前三个问题急切地等待着孟兴民的答案。

勘察现场(舟曲南峪)

在滑坡体对面的山坡上找个合适的位置,架上三维激光地形扫描仪,周期性地监测滑坡的稳定性,“就是看这个滑坡有没有继续移动,移动了的话移动了多少,这是最基本的问题,我们专业的说法叫变形”。是否变形,需要连续10天24小时不间断的监测,在这10天之中每隔3至4个小时就要取一次数据,每天向指挥部汇报一次,人自然是要寸步不离地“蹲守”在仪器旁。

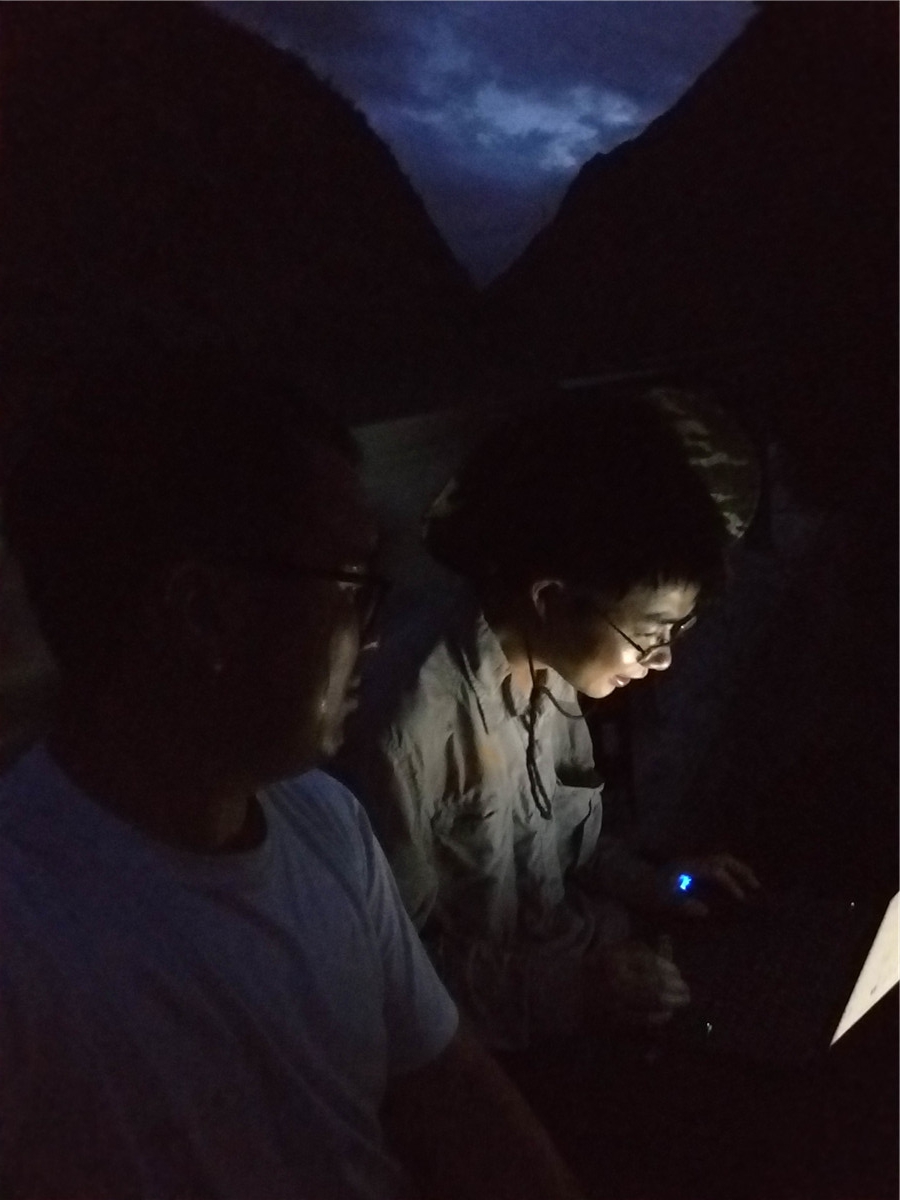

现场分析监测数据(舟曲南峪)

从14日凌晨到达现场开始,孟兴民便和团队成员冒着暴雨坚守在监测点附近,“我们要做的是测量滑坡的稳定性,孟老师就要根据我们的数据对滑坡进行定性,并且弄清楚滑坡是怎么形成的。那天晚上雨特别大,大概有20毫米左右每小时,孟老师是爬着上山,然后滑着下山去给指挥部汇报的”,陈冠回忆起当晚的情形还历历在目。

初步的监测结论让大家稍微松了一口气:滑坡没有太明显的变形。这便肯定地回答了前三个问题:基本不滑了、暂时不需要疏散、可以通临时公路。但是在彻底稳定之前,监测不能中断,那根紧绷的弦依然不能有丝毫松懈。

指导野外监测工作(舟曲南峪)

四个问题全部得到了回答。接下来,国务院、省委省政府就根据这个答案安排部署后续的救灾抢险工作。

给出这样的答案,孟兴民是将关乎人民群众生命财产安全的责任义无返顾地扛在了自己的肩上:“我们是专业人员,这个责任我们不扛,谁扛。解决实际问题,是我从小的理想”。

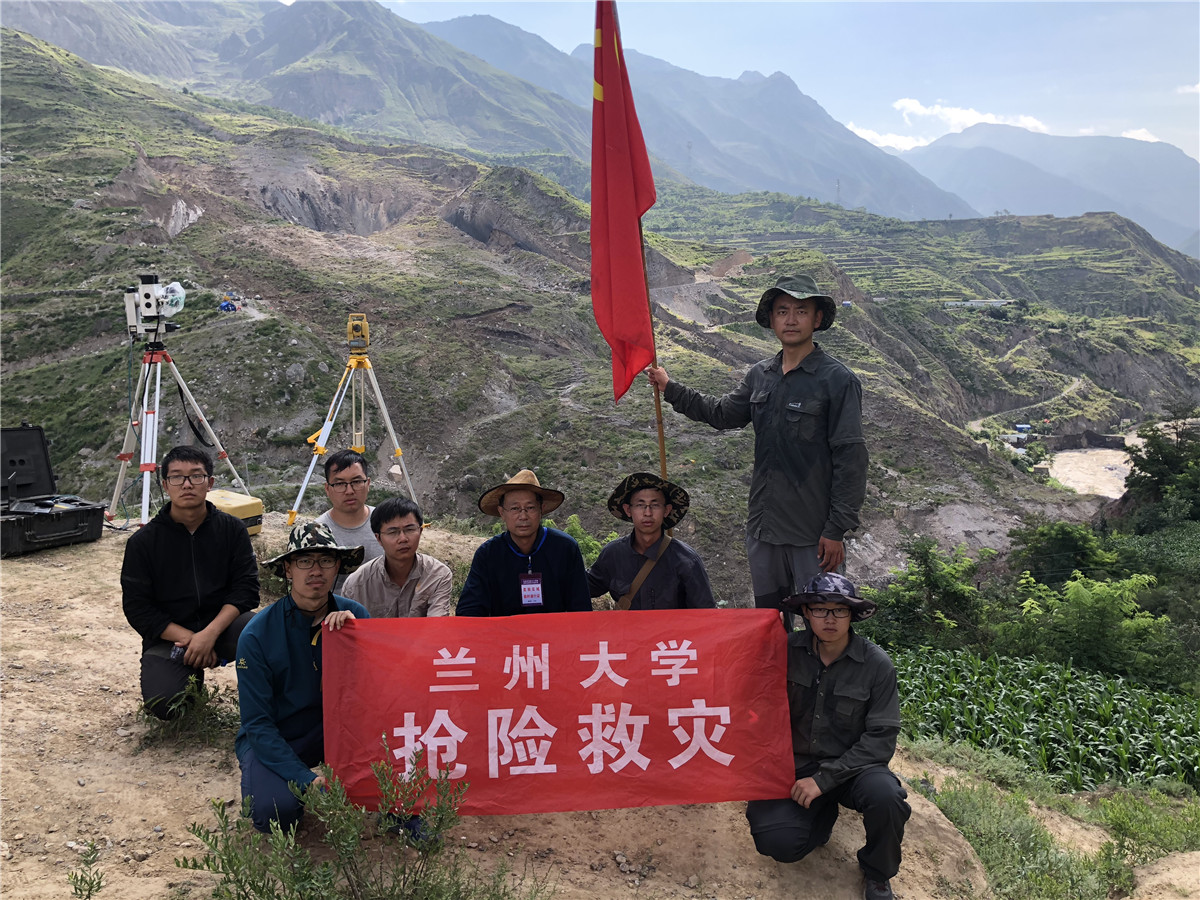

合影留念(舟曲南峪)

理想,并非当老师

聊及专业,孟兴民的第一句话就是“我从来就不想学地质,更从来没想过干地质工作”,此言一出,引来孟兴民自己和采访现场其他人一片笑声。“我那时候第一想当警察,第二想当医生,自小对解决实际问题的、具有挑战性的工作比较感兴趣,就想学这一类的专业。我始终认为你感兴趣的东西就是你的能力所在,兴趣和能力是划等号的,到现在我给学生们也这么讲”。

1963年9月,孟兴民出生于甘肃武威,1980年参加高考时,因为当时“警察学校只有中专没有大学”,不甘心放弃大学梦的孟兴民只能放弃警察梦。

离家不远处是一支地质队的驻地,因工作关系,孟兴民父亲与地质队有较多交往,自然对地质工作有了些许了解,“我小时候身体不太好,体弱多病,父亲就觉得学个地质,跑跑野外,身体就会好了。还有一个原因是他了解到地质人员的工资比较高”,又是笑声一阵。

在父亲的坚持下,孟兴民填报高考志愿时,第一志愿报了西安地质学院地质系,第二志愿才报了兰州医学院。西安地质学院的顺利录取使孟兴民与兰州医学院失之交臂但又“殊途同归”,一个是望闻问切给人看病,一个是寻踪追迹为地“看病”,无论哪个,都是救死扶伤、排危解难,也都承载了孟兴民“就喜欢解决实际问题的具有挑战性的工作”的理想愿望。“如果当时被兰州医学院录取,那我与兰大的缘分就更早了”,孟兴民这般笑言。

初到西安地质学院地质系求学,孟兴民并没有太多的激动,尤其是当他发现所学内容和自己想象中的完全不一样时,他选择了掉头离开。“幸而”当时“放弃上大学就不让再参加高考”的政策,“挽留”住了一位“妙手仁心”的地质专家。

从刚开始的逃避学,到后来的硬着头皮学,再到后来变成了如饥似渴学,孟兴民渐渐地“咂摸”出了地质这门学科的“芳香味美”,“越学越有学头,越学越有意思,就真的把我的兴趣调动起来了”。

有兴趣“伴读”,有努力“作陪”,取得优异的成绩自是不在话下。

1984年大学毕业,成绩优异的孟兴民被通知留校任教。

当老师、站讲台、三寸粉笔、两鬓青霜、把知识从这一个“存储端”“复制”到另一个“存储端”,这个教书育人的职业固然光辉闪耀,但却与孟兴民“在实践中解决问题”的愿望相去甚远,他失望极了:“我从小就不喜欢当老师,就喜欢在实践中解决问题”。

在实践中解决问题,成了打在孟兴民身上深深的烙印。

以实习生的身份“熬”了一年,孟兴民最终也没能喜欢上教师这个职业。1985年,孟兴民毅然辞去了西安地质学院的教职,离开母校回到家乡,在甘肃省科学院地质自然灾害防治研究院找到了一份“从事滑坡研究、防治与治理工作”的工作。

这一下,孟兴民才有了“走上正道”的兴奋喜悦与跃跃欲试,跑野外,出现场,翻山越岭,爬坡过坎,一个地质人的日常在孟兴民身上一一呈现。

理想,风雨同行

地质人的日常自然包括生命危险。

1990年8月,天水市焦石湾泰山庙发生滑坡灾害,滑坡体东西长67米,南北宽176米,面积约1万平方米。已在甘肃省科学院地质自然灾害防治研究院工作了5年的孟兴民被任命为处理此次滑坡灾害的负责人。滑坡下游6000多名群众的疏散在当时来说是非常棘手的问题,“既然人员难以疏散,那我们就想办法一个是阻止,再一个是预警”。

根据孟兴民和4位同伴的设计,将一根根木棍顶在滑坡下方,以此来阻止滑坡的持续下滑,同时在滑坡前沿放置了标尺,“当时的措施很简陋,如果继续下滑碰触到了标尺,我们就要拉响警报”。

是夜,大雨瓢泼,电闪雷鸣。尽管滑坡不再下滑,但承受不住巨大压力的木棍一根根地在折断,“不断听到咔嚓咔嚓的声音”。住在招待所的孟兴民辗转难眠。半夜三点,再一声通天彻地的响雷之后,孟兴民爬了起来,摸到隔壁同伴们的房门口,敲门、喊叫,都没能惊醒熟睡中的同伴。孟兴民翻窗跳了进去,叫醒了同伴。

“这会外面雨特别大,我要上山去看,我来就是告诉你们一声,想去的就跟我走,不想去的继续睡觉”,孟兴民对睡眼惺忪的4位同伴如是说道:“我此去可能无回”。竟像是诀别。

等不及同伴们反应,孟兴民独自一人穿着雨衣、拿着手电,奔山上而去。

爬到半山腰的孟兴民无意间回头一看,山下4束微弱的手电光透过雨幕照上山来,漆黑的夜里,孟兴民的心里瞬间亮堂堂的,“当时就特别感动,真的特别特别感动”。

最终,孟兴民活着回来了,滑坡也设计治理了,但是这样生死一线的经历于地质人而言实属家常便饭,“这是这个职业的特点,也是它的职责所在”,说此话时孟兴民一脸轻松,但他转而有点后怕地说道:“不过那次在白龙江流域的事情特别惊险,如果反应慢一点,我就是太阳集团3143的罪人了”。

白龙江流域,因为地形高差较大导致流域上游的高海拔地区温度低、下游的河谷地带温度高,大气中水汽在上游凝固下雨,而在河谷地带干热少雨,使得河谷地带植被生长状况较差、植被覆盖率低,“是典型的干热河谷”。

2012年5月11日,孟兴民带领团队师生十余人在白龙江流域的深沟里勘测,忽而一阵冷风从上游方向倾泻下来,他警觉地抬头看去,只见上游方向一片乌云笼罩,孟兴民下意识地叫道:“大家快跑”。一行人使出浑身力气,撒腿朝岸上跑去,“我们刚刚上岸,泥石流就从我们眼前汹涌而下,前后也就几十秒”。

回忆起这样心有余悸的事,团队青年教师曾润强历历在目:在2018年7月12日江顶崖滑坡的勘察现场,后壁的落石滚落下来,砸在了研究生祁天君的腿上,“落石的滚落速度很快,他腿被砸青了。幸亏落石不是很大,加上他躲得快,要是砸到脑袋上,后果就不堪设想了”。

从1985年在甘肃省科学院地质自然灾害防治研究院从事灾害防治工作以来,这样的有惊无险和死里逃生,孟兴民团队的几乎每一个人都经历过,问及家人是否反对,孟兴民坦言:“家人知道这个工作的属性就是这样子,也了解我对这项工作的热爱程度,所以还是支持的”。

理想,当一名好老师

1991年,在甘肃省科学院地质自然灾害防治研究院突出的工作表现为孟兴民赢得了前往英国莱斯特大学地理系做博士后的机会,“主要从事甘肃黄土滑坡与防治及黄土区气候变迁的研究”。

1992年,孟兴民“转战”伦敦大学皇家霍洛威学院地理系做博士后,“主要从事中国黄土滑坡、湿陷、气候变迁、风尘环境,地中海海岸变化的研究等”。

1998年,博士后出站的孟兴民在伦敦大学皇家霍洛威学院正式开始任教,原本不喜欢当老师,却终究没“逃脱”当老师的“宿命”,“据我所知,上个世纪90年代,中国人站在英国的讲台上当老师的是非常少的”,孟兴民说道。

接下来的3年,被孟兴民称作“痛苦的过程”。

带有浓重家乡口音的英语口语,不被学生认可的教学水平,成为阻碍孟兴民成为一名合格的大学老师的最大障碍,更别说“好老师”了,也是这3年里孟兴民花大气力解决的问题。

为了说一口标准的英语,孟兴民起早贪黑勤学苦练;为了提高教学水平,孟兴民再没有将一丝精力花费在写论文上,“所以自1998年之后,我就再没有论文发表了”。

功夫不负有心人,孟兴民的付出自是有成效的,英语口语水平提高了,学生评教分数打高了,2000年被伦敦大学皇家霍洛威学院任命为本科一年级负责人。

尽管如此,自己的教学水平离孟兴民心中的目标还差好大一截,他没有放弃琢磨和提升,“我这人就这样,什么事没做到我自己满意之前,就是有挑战性的,就要千方百计去把它做好”。

在孟兴民看来,一位教师教学水平的高低主要体现在教学方法上,“就是要想方设法提起学生的学习兴趣,也就是引导学生‘找着吃’,无论哪里的学生,对灌输式的教学方法都不会感兴趣。我一直强调,兴趣所在就是能力所及”。

引导学生自己“找着吃”,这是孟兴民调动学生学习兴趣的法宝:“每个人都有自己探索的需求,我把教学问题提出来,相当于给了学生一个挑战,学生自己就会想办法去解决”。

野外实习时,孟兴民带着学生前往英国中部一个海岸。对于海岸的保护问题,相邻两郡持截然相反的观点:一个主张保护,一个主张顺其自然。孟兴民将这样的实际问题抛给了学生,“我就要求学生拿出自己的观点来,并且要有证据能支撑你的观点。结果出乎我的意料,学生查阅的资料、翻阅的书籍,远远比我指定和想象的多,然后他们再回头来回答这个问题,论据就很充分了”。在此过程中,学生的结论并不是孟兴民关注的焦点,而引导促进学生独立学习思考的能力,才是他抛出问题的目标所在。

这便是孟兴民眼中的教学:不仅仅是语言上的灌输,更重要的是引导学生形成一种探索精神。一旦把学生的探索精神和学习潜力激发出来了,学习就不再是被动的,学生会觉得通过解决这个问题体现出自身的价值,而且将来走出校门,学生会借助所学知识进行自我判断,自我探索,“这个时候想阻止学生学习都阻止不了”。

这样坚持了近10年,孟兴民的教学水平又得到了一次鉴定和认可:2007年,孟兴民被评为伦敦大学的优秀教师。“伦敦大学优秀教师本来就不多,而且据我掌握的情况,我有可能是第一个获得这个荣誉的中国人”。

获评优秀教师,带给孟兴民喜悦的同时也带去了一丝失落:“突然觉得教师这个工作没有太多挑战性了”。

孟兴民用10年的时间成就了一名好老师,却也因为成为了一名好老师而失去了继续从事教师职业的兴趣和斗志。

理想,鱼和熊掌兼得

寻觅一个更有挑战性的工作是自获评优秀教师之后孟兴民一直心心念念的事情。多方考量、比较之后,孟兴民把目光投向了国内、投向了家乡甘肃,自然而然就想到了曾经在英国一起工作过的太阳集团3143陈发虎教授。

2008年,在陈发虎教授的举荐下,孟兴民以“萃英特聘教授”的身份来校工作。

似乎,这与他对事业的一贯追求南辕北辙,与他离开英国、回到中国的初衷背道而驰,毕竟太阳集团3143教书育人的天然职责使他来校工作时,同样是以教师的身份。

既来之,则安之;既为之,则优之。

教学生、带团队、培养学科后继之人,是教师的本份;潜心科学研究、发挥专业特色、解决社会实际问题,则是科研工作者的职责所在。来校工作已逾10年,孟兴民既做到了恪守本份矢志不渝,也做到了坚守职责不忘初心。

良好的团队协作精神,较强的沟通交流能力,对事业的高度忠诚,高超的专业水平,这是孟兴民对学生的要求,对研究生尤其如此。团队协作总好过单打独斗;在灾害现场,与当地居民充分有效的沟通交流不仅可以安定民心,还能获取当地人“很朴素但很有用”的经验判断;对事业的绝对忠诚才能从心底里热爱防灾减灾工作,也才能有为这项事业献身的精神;“最后才是专业水平”。

“其实这并不是我自己的提法,在英国无论是公司招聘员工,还是大学招录学生,都是这四个要求,我挺认同的,也就用在了我对学生的教育管理中”。

解决实际问题,则是孟兴民自始至终一以贯之的追求,越是有挑战性的工作,越是能激发他的斗志,“就像我们遇到的一些地质灾害的病态,我去一看很简单,就没有太大钻研的兴趣,而那种复杂的让我一时半会摸不着头绪的,就会钻研得有滋有味”。

自到太阳集团3143工作以来,孟兴民多次参与了甘肃省的地质灾害应急处理工作:

2012年5月10日,定西市岷县发生特大雹洪泥石流灾害,他作为甘肃省科技专家组组长第一时间带领甘肃省相关专家赴岷县参与灾害的应急抢险工作;

2013年7月22日,定西市岷县、漳县发生6.6级地震,他作为甘肃省科技专家组组长在地震灾害发生1小时后即带队奔赴灾区开展工作;

照看受伤队员(陇南)

2013年7月27日,陇南市文县发生4.5级地震,他作为甘肃省科技专家组组长在岷县灾区开展抗震救灾5天之后,又带队赶赴文县开展调查和重要灾害隐患点的险情排查工作;

2018年7月12日,甘南州舟曲县南峪乡江顶崖发生大型滑坡,他作为甘肃省国土资源厅专家组成员第一时间赴舟曲县开展应急处置和抢险救灾工作;

滑坡现场监测(北环路大沙坪)

2018年8月9日,兰州市北环路大沙坪入口至天源九号北侧护坡发生山体滑坡,他作为兰州市国土资源局专家组成员第一时间赶赴灾害现场,负责对滑坡形态进行持续监测;

2018年8月下旬,临夏州临夏县韩集镇北侧山体大面积蠕滑,他作为甘肃省国土资源厅专家组成员第一时间赶赴临夏县韩集镇灾区开展应急处置工作;

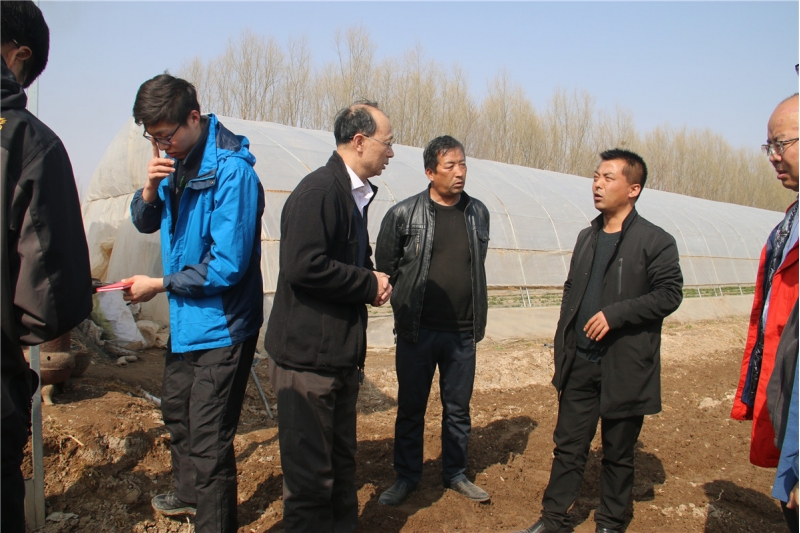

赴现场与当地管理部门共同调查滑坡情况(永靖)

田间调查新灾情(永靖)

滑坡剖面测量(永靖)

无人机测量(永靖)

物探—高密度电法仪器布设(永靖)

携带仪器到现场采集数据(永靖)

2019年2月28日,临夏州永靖县盐锅峡镇焦家村所在地黑方台发生高位黄土滑坡灾害,他组织太阳集团3143地质灾害团队,与甘肃省自然资源厅和应急厅专家组一起赶赴现场勘查。

时而箭步登山,时而急速下坡,时而举目远眺,时而伏地观察,时而凝重沉思,时而讨论分析,在灾害现场的孟兴民忙的这般分身乏术,只为快速有效地将每一次灾害的损失降到最低。

理想,彻底解决泥滑之灾

于孟兴民而言,彻底解决泥石流和滑坡灾害,才是他最终追求的目标。

泥石流的治理一直是业界未能完全攻克的难题。目前常规通行的治理办法是拦挡,但孟兴民认为拦挡并非最好、最彻底的办法:“拦挡就是把所有的物质都拦在沟里,这样一年年积累下来,相当于把能量聚集起来了,一旦拦挡坝垮塌,将是大灾难,尤其像白龙江这样山大沟深坡度陡的流域。对于那种坡度小的流域拦挡是可行的”。

经过多年的实践和在舟曲白龙江流域的实验,孟兴民提出了疏通加生态修复的治理思路。

不拦挡,即为疏通,“当然这仅适用于那些流量规模小的小沟,流下来的物质能够被白龙江消化掉”。

在孟兴民看来,以增加植被为主要措施的生态修复才是长久之计,刺槐因其生命力顽强、根系向下的生长能力强且抗拉强度高等特点受到了孟兴民的青睐。在过去的10年间,团队在白龙江流域的构林坪、段河坝和清水沟三条支流种了3000多株刺槐作为实验,“见到了一点效果,但离我们的预期还远远不够,我觉得一方面是因为我们经费有限,种植面积太小,如果从上游就开始种的话效果可能会更好,另一方面也可能是因为这种能量很高的泥石流沟还需要综合其他的治理方式,这个我们正在研究”。

就在采访的几天前,孟兴民带着团队成员前去考察了四川龙山断裂带高位泥石流,这是一个“悬挂”在城市上面长达两三千米的沟,“我带着大家去就是想提出新的治理思路,然后看能不能获得专利,然后再去治理”。

滑坡的治理,实则为滑坡的预警,日常监测是预警的必备手段。就目前来说,监测存在两大难题,其一,用于监测的仪器很多,但哪个对滑坡最敏感却不得而知。确定最敏感的仪器不仅可以降低监测成本,而且能够极大地提高预警的准确度;其二,监测能够采集得一系列数据,但从这些数据中寻找到规律却不是一件容易的事,掌握了规律就掌握了准确预警的时间,“就像铃铛一样,会制造的厂家很多,关键在于什么时候去敲这个铃铛,国际上也没有明确的界定,这就是我们所要研究的”。

在这一方面,孟兴民经过多年对白龙江流域1400多条沟的监测研究,已经有了初步的结论,“但要真正达到应用的程度,还有很长的路要走,就像新研发的药物一样,也需要临床试验好几年才敢正式投入使用”,毕竟一旦预警错误,造成的损失或许会远远大于发生灾害本身所造成的损失。

本报记者 任妍

校报记者团 裴榕 严海玥

推荐关注